「おばあちゃんの遺骨を公園に埋めちゃおうかな」と友人に昔言われたことがあります。お墓もないし、納骨堂などに納めるお金もないというのです。それは法律に反する(日本では墓地以外の場所に遺骨を埋めるのは法律違反になる)のでもちろん止めましたが…。何かの拍子に遊んでいた子どもたちが遺骨を掘り返してしまい驚く様子まで想像してしまったものですが、その後おばあちゃんの遺骨はどうしただろうか、と今でも思うことがあります。

この友人のように家族が亡くなったが納骨するお墓がなくて困っている人は少なくありません。お墓をたてたり維持するお金がない、火葬はしたが不仲だったので遺骨を引き取りたくない、付き合いがなかった遠縁の遺骨を引き取ることになり困っている……そんな悩みを抱えている人も多くいます。

今手元にあるこの遺骨を一体どうすればいいのか。そう悩んだ人がお寺や公園、サービスエリアや駐車場、電車やバス、コインロッカーに置いてきてしまう、捨ててしまうケースがあります。

置き去りにされる遺骨

毎日新聞の調査(※1)によると、2013年~2016年までの3年間で落とし物として全国の警察に計届けられた「人の遺骨」は203件。そしてその8割以上の166件について落とし主が見つかっていません。「落とし物」とされているとはいえ、遺骨の処分に困った家族が置いてきてしまった、捨てたケースがほとんどだと考えられています。引き取り手のない遺骨は、その後警察から依頼された寺院などで無縁仏として供養されているそうです。

遺骨の置き去りは、死体遺棄罪

このように遺骨が入った骨壺を置き去りにした、または捨てた場合どうなるのでしょうか。結論から言うと置き去りにすると罪に問われる可能性があります。遺骨(骨壺)を意図して捨てたのか、誰がそれをしたのか、遺骨の持ち主が明らかになるかどうか、などによって状況は変わってきますが、罪に問われる場合その根拠は刑法190条(下記)にあります。つまり、遺骨を捨てることは死体を遺棄するのと同じで、「死体遺棄罪」に問われる可能性があります。

刑法第190条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

(墳墓発掘死体損壊等)

スーパーのトイレに妻の遺骨を流して書類送検

さて刑法第190条の死体遺棄罪に問われ、もし有罪になれば3年以下の懲役刑に処されます。実際に、2015年には生前妻を憎んでいたとしてスーパーのトイレに妻の遺骨を流してしまった夫が死体遺棄の疑いで書類送検されるという事件がありました(※2)。遺骨や骨つぼをまったく関係のないマンションのゴミ集積所に不法投棄したとして、改葬業者が遺骨遺棄と廃棄物処理法違反の疑いで逮捕されるという事件(※3)もありました。

所有者のわからない遺骨はどこへゆく

所有者がわからない骨壺・遺骨が発見されたとして、その持ち主が分からない場合は、まずは財布やスマートフォンなどと同じように「遺失物」つまり忘れ物として扱われます。駐車場や公園、サービスエリアなどで発見された場合は最寄りの交番や管轄の警察署に届けられます。

電車やバスなどの交通機関の場合、鉄道会社やバス会社によって「所有者のわからない遺骨」について2パターンの対応方法があります。一つは一般的な忘れ物とまったく同じ扱いで、一定期間(3〜4日や1週間)は鉄道会社側で保管する場合。もう一つはただちに警察に引き渡すケースです。たとえば都営地下鉄では、拾得または届出があった駅へいったん保管され、その後「お忘れものセンター」へ送られます。「お忘れものセンター」に送られた忘れ物は、拾得または届出の日から1週間以内の日までに持ち主が判明しない場合は、警視庁遺失物センターへ引き渡されることになっています。各交通機関などから、警察に届けられた骨壺は、遺失物法の規定に基づいて持ち主の所有権が無くなるまでの3か月間、警察が保管します。保管期間が過ぎても持ち主が見つからない場合は、警察が寺院や自治体に引き取りを依頼することになります。

遺骨を置き去りにしなくてもすむ方法は

一般的な墓石をたてるお墓以外の遺骨の「行き先」には次のような方法があります。詳しくは各ページをご覧ください。

そもそも収骨しない

火葬場では基本的に「収骨」(遺骨の引き取り)をすることになっています。ただし、地域自治体、火葬場によって「収骨をしない」選択ができるところがあります。葬儀社や火葬場に事前に確認する必要があります。これは宗教学者である島田裕巳氏の提唱で「0葬」とも呼ばれるようになっています。

西日本ではもともと遺骨の一部のみを収骨する(そのため骨壺が小さい)のが一般的であることもあり、収骨しない選択ができるケースが多くなっています。ただし、遺骨を引き取らなかったらもう二度と収骨はできないことになりますので、じっくり相談し、慎重に判断する必要はあります。

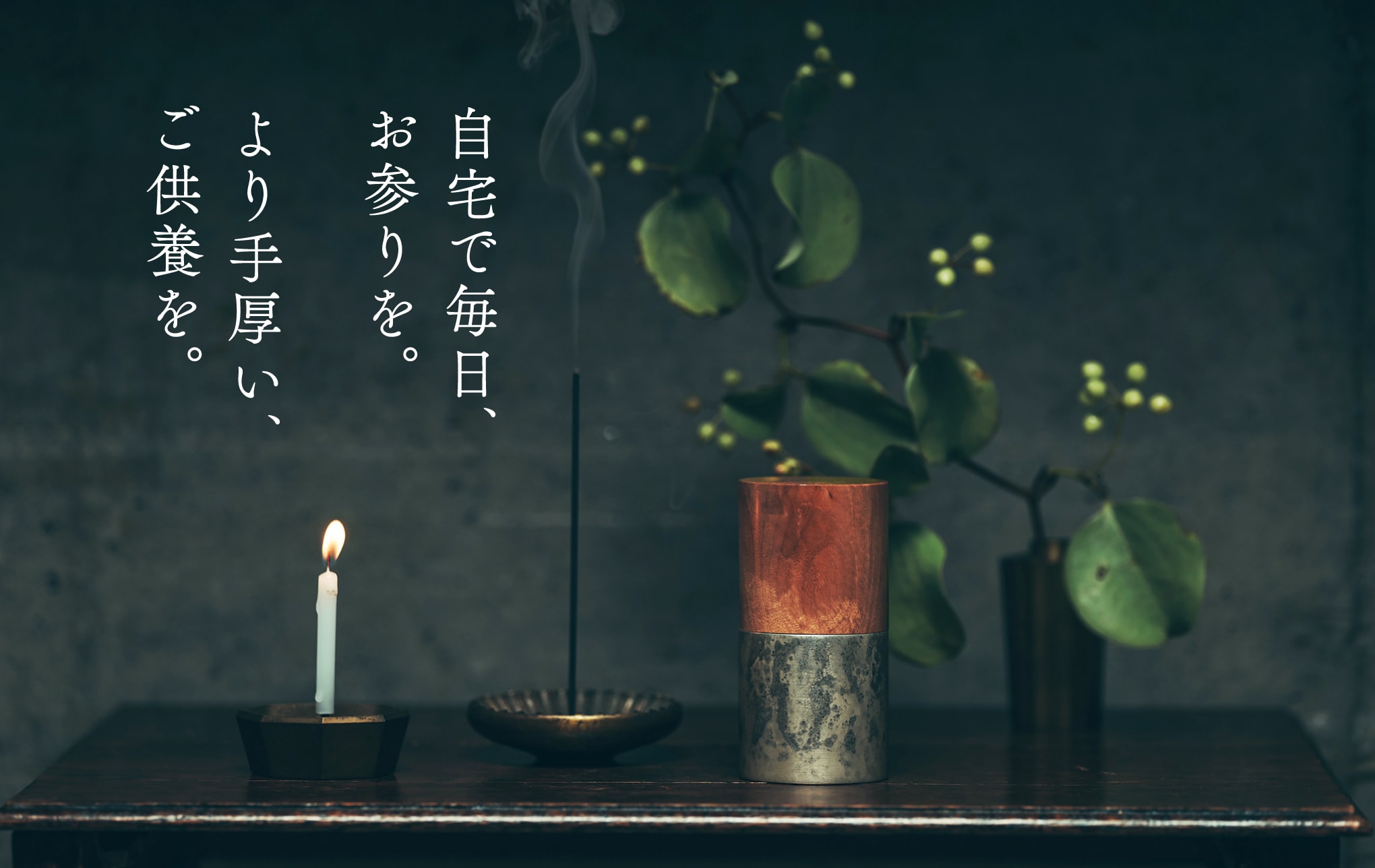

手元供養

手元供養とは、故人の遺骨や粉末にした遺骨を自宅で保管することです。自宅供養、自宅納骨ともいいます。納骨するまでの数か月間手元供養をする人もいますし、長期に渡ってもお墓への納骨はせず、自宅で供養をする人もいます。お墓と、ご自宅と両方に納骨してご供養するという人もいます。ただし、手元供養をしていた人が亡くなった場合など、後々のことについても考えておく必要はあります。

>>自宅で毎日お参りできる「手元供養」とは ―その方法と段取りの基本

手元供養後の最終的な遺骨の行き先についてはこちらもご参照ください。

>>手元供養や、遺骨を自宅で保管していた人が亡くなったら、のこった遺骨はどうするのか?

預骨

預骨(よこつ)とは、お墓を見つけるまで、気持ちの整理がつくまでなど、何らかの理由で遺骨を自宅に置いておけない場合など、いったんお寺や霊園、葬儀会社などに遺骨を預かってもらうことです。

>>お墓がみつからない…預骨とは?

樹木葬

樹木葬とは「墓石」のかわりに「木」をモニュメントとしたお墓です。森の中の1本1本の木のもとに1柱ごとに遺骨を埋めるもの、家ごとの個別の区域に樹木を植えるもの、1本の木の元に複数のご遺骨を合葬するもの、など、様々な様式があります。とくに合葬のものが最近は増えているようですが、その場合は、生前または納骨時に永代供養料と納骨費用を支払います。一般的なお墓よりも費用を抑えることができます。

>>樹木葬とは その利用背景と現代的事情

散骨

海や山にご遺骨を散骨することです。まず地方自治体によっては条例で禁止されていることもあるので、散骨する場所についてはしっかり調べておくべきです。また、万が一他の人の目に触れる可能性を考慮して「粉骨」を行うのがマナーとされています。粉骨は自分でもできますが、なかなかに大変な作業でもあり、業者に依頼することも可能です。パウダー状になった遺骨は自分で散骨するか、業者に委託します。船で海へ出て散骨する海洋散骨、山林にまく山散骨などがあります。

>>散骨の普及背景と実施する際のポイント、費用

永代供養墓(えいたいくようぼ)

お墓を管理する霊園や寺院などが存続する限り、その管理者が当事者に代わって供養と遺骨の管理を行うことを「永代供養」といいます。また、これを前提として葬るお墓のことを一般的に「永代供養墓」と呼んでいます。遺骨の埋葬の様式によって「合祀墓」「集合墓」「一般墓」などがあります。一定期間は個別の墓で供養ができるようにし、その期間が終わったら合葬・合祀するというものと、最初から合葬墓や納骨堂に納められるケースがあります。墓石が不要なものや合祀されるものの方がかかるお金を抑えることができます。

>>永代供養墓とは?-どんな人に向いている?メリット・デメリットとかかる費用、選ぶ際のチェックポイント

本山納骨

本山納骨とは、各宗派の本山(開祖の廟所=墓所があるところ)の寺院に焼骨を収蔵することです。近年継承を前提としたお墓は不要だ、納骨後に年間管理費や寄付を求められないといった理由から、お墓を持ちたくない人や墓じまい後の改葬先としても選ばれています。

>>お墓がなくても納骨できる「本山納骨」の特徴と手順

骨をお墓に納めなければいけない、という法律はない

今後、166万人と日本の死亡数がピークを迎える2040年に向けて、お墓がない、お墓を建てる、維持するお金もない、遺骨を引き取ってしまったがどこに置けばいいのか分からない、遺骨を一体どうしたらいいのか、という悩みはますます増えていくかもしれません。しかし、火葬が済んで骨壺に納められた遺骨は、必ずお墓に納めなければならない、というわけではありません。法律で決められているのは、遺骨を納める(埋蔵する)のであればその「場所」について決められているだけです。もし家の中に保管し続けても法的にはなんの問題もありません。四十九日や一周忌までに納骨をしなければいけない、という期限もありません。遺骨の行き先や安置場所については、ゆっくり時間をかけてどうするか調べたり、相談したりすればいいのです。

(※1)人の遺骨 置き去りか 8割以上「落とし主」が見つからず(毎日新聞/2017年9月9日)(外部リンク)

(※2)妻の遺骨をスーパーのトイレに遺棄…「憎んでいた」骨壺持って出頭 68歳夫を死体遺棄容疑で立件(産経ニュース/2015年5月22日)(外部リンク)

(※3)ゴミ集積所に遺骨捨てた疑い 「改葬」請負人の男を逮捕(朝日新聞/2018年7月19日)(外部リンク)