臨終を迎えると、遺族は葬儀の準備や各種手続きなど、しなければならないことがたくさんあります。そのなかでも最初に行う手続きが死亡届の提出です。 今回は死亡届の記入方法や提出方法について説明します。提出期限や注意点も合わせてチェックしましょう。

「死亡届」の記入方法と提出方法

1. 死亡届とは

死亡届とはどのような書類なのでしょうか。

死亡届とは

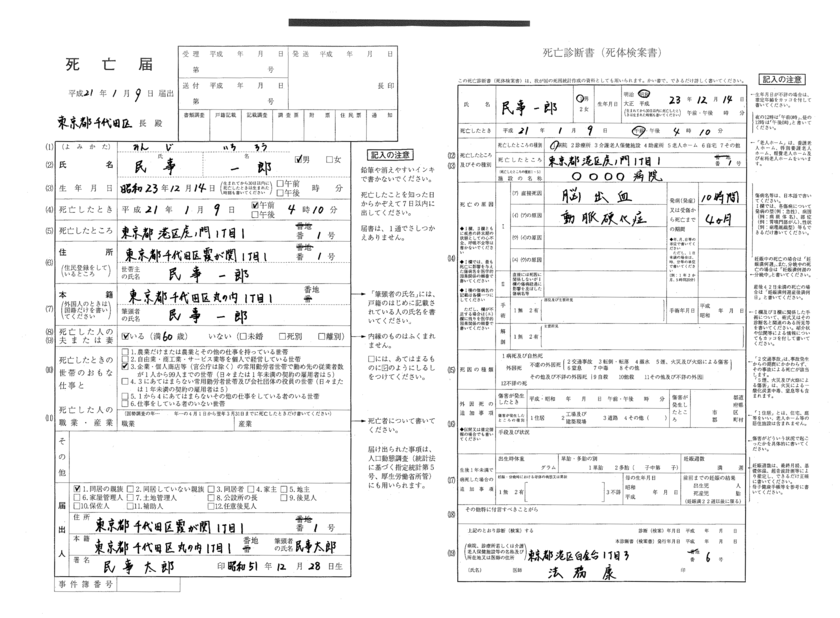

臨終を迎えると、死亡を確認した医師により死亡診断書(または死体検案書)が発行されます。死亡届は、死亡診断書(死体検案書)と一対になったA3の用紙です。左半分が死亡届、右半分が死亡診断書の様式となっています。 役所に死亡届と死亡診断書を提出すると、死亡者の住民票は抹消され、火葬や埋葬を行うことができるようになります。

死亡届が提出されると行われる手続き

死亡届が提出されることで、次のような手続きが行われます。

戸籍に死亡の記載・住民票の抹消

死亡者の戸籍に死亡した事実の記載がされ、住民票は抹消されます。

火葬・埋葬の許可

火葬や納骨に必要な許可証が発行できるようになります。自治体によっては、許可証の発行に申請書が必要な場合もあります。

税務署への通知

死亡届が提出されると、相続税法において税務署に相続が発生したことが通知されます。一定以上の財産がある場合は、納税義務が発生します。税務署より相続人に「相続税についてのお尋ね」が送付され、相続税の申告が促されます。

2. 死亡届の記入方法

記入方法

死亡届の記入方法について項目ごとに詳しく確認してまいりましょう。

提出日・提出役所

提出した日付と提出する役所名を書きます。

(1)(2)死亡者の氏名、性別

漢字は戸籍上登録されている通りに正しく書きます。外国人の方は通称名ではなく、本国名で書きます。

(3)死亡者の生年月日

性別と生年月日を書きます。死亡者が生後30日以内に亡くなった場合は生まれた時刻も記入します。

(4)(5)亡くなった時刻・場所

死亡診断書(死体検案書)と同じ時刻・場所を書きます。

(6)住所

死亡者が住民登録している住所を書きます。ハイフンを使わず〇丁目〇番〇号と表記しましょう。

(7)本籍地

住所と本籍地が同じ場合でも「同上」と略さずに正しく書きます。ハイフンを使わず〇丁目〇番〇号と表記しましょう。外国人の方は国籍を書きます。

(8)(9)(10)配偶者と仕事

配偶者の有無とおもな仕事については、当てはまる項目にチェックや記入をします。内縁の妻の場合は該当しません。

(11)死亡した人の職業・産業欄

国税調査が行われる年のみ記入が必要です。

届出人(下記「届出人について」も参照)

届出人の住所・本籍地・名前・生年月日を記入します。住所はハイフンを使わず〇丁目〇番〇号と表記しましょう。 署名をしたあと、押印しましょう。

届出人について

届出人には、友人や知人など誰でもなれるわけではありません。 法律では「届出義務者」が定められており、以下の順に届出人になる義務があります。

- 同居の親族

- 親族以外の同居人

- 家主、地主、または家屋・土地の管理人の順に決められています。

また、「同居の親族以外の親族」や「後継人、保佐人、補助人および任意後継人」は「届出資格者」として、届出をすることができます。ただし、「後継人、保佐人、補助人および任意後継人」が届出をする場合は、死亡した人との法的関係を証明するために、「登記事項証明書」または「審判書謄本とその確定証明書」の提出が必要です。

「届出人」と「役所に提出できる人」は少し異なりますので、次章、3.死亡届の提出方法の「提出できる人」の項をご参照ください。

3. 死亡届の提出方法

死亡届に必要事項を記入したら、期限内に提出しなければなりません。提出が遅れることのないように、医師から死亡診断書を受け取ったらすみやかに死亡届の欄も記入し、提出しましょう。

提出方法

死亡届は医師が作成する死亡診断書(または死亡検案書)と一対になっており、用紙に必要事項を記入して役場へ提出します。手続きは無料で行うことができます。

提出場所

死亡届は、「死亡者本人の本籍地・死亡地」または「届出人の所在地」に提出します。

「届出人の所在地」とは、届出人の住所地だけではなく、届出人が「今いるところ、一時的に滞在しているところ」として広く解釈されています。よって、届出人が出向くことのできる役所であればどこであっても提出は可能です。

ただし、戸籍の届出に関しては、届出事項をできるだけ早く戸籍に記載することが第一の目的なので、「届出事件本人(死亡者)の本籍地」に届出ることが理想ではあります。

本人の本籍地と届出人の所在地が異なっている場合に届出人の負担が大きくなってしまうことを避けるため、「届出人の所在地」での届出が認められています。

提出できる人

親族、同居人、家主、地主、後継人などの届出人。 届出人が提出できない場合は「使者」(届出人以外の人)が提出を代理してもよい。たとえば葬儀会社などの担当者が「使者」として代理で提出するケースは実態としては多い。ただし死亡届記入欄に記載する「届出人」となれるのは、あくまで2章、「届出人について」のとおりであることに注意。

提出時間

365日24時間、提出可能

提出期限

死亡を知った日から7日以内、国外で死亡した場合は死亡から3ヶ月以内

必要なもの

死亡診断書、印鑑

4. 提出時の注意点

死亡届を提出する際の注意点を確認しておきましょう。

火葬場について決めておく

死亡届を提出する際、「火葬する火葬場の名前」と「死亡者と届出人欄に記載した人との関係」を聞かれます。スムーズに手続きするためにも、火葬場を決めておきましょう。

コピーをとる

提出した死亡届は返却されません。提出するのは1通だけですが、生命保険の手続きや銀行口座の名義変更などで死亡届のコピーが必要になることもあります。 死亡診断書を再発行してもらうこともできますが、再発行には手数料がかかり、発行に時間がかかることもあります。 10枚ほどコピーを取っておきましょう。

死亡届を提出し、火葬許可証を受け取る

死亡届を提出して、火葬許可証を受け取ります。この時、火葬をするために必要な「火葬許可申請書」の提出が必要な自治体もあります。葬儀の準備などで慌ただしいので、火葬許可証を紛失しないように気をつけましょう。